অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথীর মিলিত ধারা সমতলে গঙ্গা নামে পরিচিত। নদীটিকে বলা হয় পতিতপাবনী। এর শরীর দিয়ে ধমনীর প্রবাহের মতো যে জল বয়ে যায় তার আছে অদ্ভুত এক গুণ। পৃথিবীর অন্য কোনো নদীর এ গুণ নেই। নদীর জল নিজেই নিজের নোংরা পরিষ্কার করে নিতে সক্ষম। এটাই গঙ্গার এক্স-ফ্যাক্টর; অনেকে যাকে বলেন গঙ্গার নিজস্বতা কিংবা গঙ্গার মহিমা।

নানা গুণে গুণান্বিত গঙ্গার (পদ্মা) মহিমা অপার। তাকে নিয়ে প্রশস্তি ও প্রসিদ্ধি সব সময়ের। তার প্রমাণ পুরাণে ও কাব্যে। মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি পুলস্ত্য কুরু পিতামহ ভীষ্মকে জানিয়েছিলেন, যেখানে গঙ্গা আছেন, সেটাই দেশ; গঙ্গাতীরবর্তী সেই দেশই তপোবন এবং সিদ্ধক্ষেত্র। শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোত্রে আছে- ‘তোমার (গঙ্গা) নিকটে যার বাস, তার বাস বৈকুণ্ঠলোকে। তোমার জলে কচ্ছপ মাছ হয়ে থাকা শ্রেয়ঃ, তোমার তীরে ক্ষীণ গিরগিটি হওয়া ভালো, ক্রোশ দুই মধ্যে দীন চণ্ডাল হওয়ায় ভালো, কিন্তু দূরে কুলীন নৃপতি হওয়া ভালো নয়।’

গঙ্গার খ্যাতি পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল উপনিষদের শেষ যুগের আগেই। টেসিয়াসের ভারতবিষয়ক লেখায় গঙ্গার কথা উল্লেখ আছে। ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফোটিয়াস নামে এক ধর্মযাজক বলেছিলেন, টেসিয়াসের গ্রন্থে ভারতবর্ষে হাইপারখস নামে একটি নদীর কথা বর্ণিত আছে। হাইপারখস নামের নদীটির গঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ ছাড়া মেগাস্থেনিস, আরিয়ান, পেরিপ্লাস, স্ট্রাবো, প্লিনি, ভার্জিল, টলেমি, ওভিড, প্লুটার্ক, এরাটোস্থেনিসের মতো বহু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবিরাও গঙ্গার কথা লিখে গেছেন।

মেগাস্থেনিস, সলিনিয়াস ও আরিয়ান গঙ্গাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী বলে উল্লেখ করেছিলেন। স্ট্রাবোর মতেও গঙ্গা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। মেগাস্থেনিসের বর্ণনা অনুযায়ী, গঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক এরাটোস্থেনিস গঙ্গাকে পূর্ব সীমানার শেষ নদী বলে বর্ণনা করেছিলেন। আরিয়ান গঙ্গা নদীর ১৭টি ও প্লিনি ১৯টি উপনদীর কথা উল্লেখ করেছেন।

গঙ্গার উৎসমুখ

গঙ্গার জন্ম হিমালয় বলয়ের দক্ষিণে, উত্তর গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে। তবে ঠিক কবে, তার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। অনুপস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও। তারপরও একটা কালের আপেক্ষিক নিদর্শন পাওয়া যায়, যা থেকে গঙ্গার উৎপত্তির সময়কালের আন্দাজ করে নেওয়া সম্ভব।

এজন্য প্রথমে জানতে হবে হিমযুগের আবির্ভাব সম্পর্কে। পৃথিবীতে এই হিমযুগের আবির্ভাব হয়েছিল ১০ লাখ বছর আগে কোর্টারনারির শুরুতে অথবা প্লাইস্টোসিন যুগে। ওই সময় হিমালয়ের শিখরে শিখরে সঞ্চিত হয় বিপুলায়তন তুষার। সুবিশাল ভারে নেমে আসে হিমবাহ। সৃষ্টি হয় উপত্যকা, নদ-নদী। জন্ম নেয় গঙ্গা।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, হিমালয়ের অভ্যুত্থানের সাথে গঙ্গার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তারপরও গঙ্গার জন্মকথা খুবই জটিল ও রহস্যময় এবং এ নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। গ্যাসকো ও পিলগ্রিমের মতে, শিবালিক পর্বতমালা গড়ে উঠেছিল একটি পূর্ববর্তী নদীর তীর বরাবর। বর্তমান হিমালয় ও ভারত উপদ্বীপাংশের উত্তর প্রান্তঃসীমার সংযোগস্থলে এই নদী পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল।

নদীটির পৃথক দুটি নামও ছিল। গ্যাসকো ও পিলগ্রিম একে উল্লেখ করেছিলেন ইন্দোব্রাহম ও শিবালিক নামে। পশ্চিমে কোনো এক নদী, সম্ভবত শতদ্রু উজানক্ষয়ী ক্ষমতার বলে ইন্দোব্রাহমের বিঘ্ন ঘটিয়ে নিম্ন সিন্ধু নদে পরিণত হয়। সেই সময় আরাবল্লীর কোনো বিস্তৃত শাখা গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকাকে বিভক্ত করেছিল। পশ্চিমের নদীটির মতো পূর্বদিকেও একটি নয়, দুটি ছোট নদী সোজাসুজি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিশেছিল। এ দুটি নদীর নাম দেওয়া হয়েছিল প্রাকগঙ্গা ও প্রাক ব্রহ্মপুত্র। নদী দুটি ক্রমাগত উত্তরে অগ্রসর হতে হতে কালক্রমে ইন্দোব্রাহমকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে। ফলে মূল নদীটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে অন্য দুটি নদীতে মিশে গিয়ে লুপ্ত হয়। অবশেষে মূল নদীর পশ্চিমভাগ তীব্রভাবে বেঁকে গঙ্গার জন্ম দেয়। আর পূর্বভাগে জন্ম নেয় ব্রহ্মপুত্র।

গঙ্গার উৎপত্তি ও গতিপথ সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে, গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হিমালয়স্থিত কোনো সরোবর বা হ্রদ। সেখান থেকে উৎসারিত হয়ে বহু ধারায় নদীটি সমতলে নেমে এসেছে।

গঙ্গার উৎপত্তি নিয়ে প্লিনি কয়েকটি প্রচলিত কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো কাহিনী অনুযায়ী নীল নদের মতো গঙ্গার উৎসস্থলও অজ্ঞাত। আরেকটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, গঙ্গা একটি গুপ্ত প্রস্রবণ থেকে প্রচণ্ড হুঙ্কারে নির্গত হয়ে পার্বত্য প্রদেশ থেকে প্রপাতের মতো সমতলে পড়ে একটি হ্রদ সৃষ্টি করে। পরে ওই হ্রদ থেকে গঙ্গা ধীরে প্রবাহিত হয়েছে। প্লিনির হিসাব অনুযায়ী, গঙ্গার গড় প্রস্থ ১০০ স্টাডিয়া এবং ন্যূনতম গভীরতা ১১০ ফুট।

সলেনিয়াসের বর্ণনা অনুযায়ী, গঙ্গা মিশরের নীল নদের মতো কোনো অজ্ঞাত স্থল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সে যুগে কেউ কেউ লিখেছিলেন যে, গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হলো সিথিয়ান পর্বত।

গঙ্গার উৎসমুখের একটি ধারণা পাওয়া যায় আন্তোনিয়ো দ্য মন্সারেটের ভ্রমণপথের বিবরণ ও তাঁর আঁকা একটি মানচিত্রে। জেসুইট পাদরি মন্সারেট মনে করতেন মানস সরোবর থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই সরোবরের তীরে কিছু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। পর্তুগিজ পাদরি আন্তোনিয়ো দ্য আঁদ্রেদও বিশ্বাস করতেন, মানস সরোবর থেকেই গঙ্গার জন্ম।

১৭ শতকে গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে চেয়েছিলেন পর্তুগিজ ধর্মযাজক ইমানুয়েল ফ্রায়ার। ১৭১৪ সালে তিনি দলবল নিয়ে রওনা দেন মানস সরোবরের উদ্দেশে। পথ ভুল করে অভিযাত্রী দল পৌঁছে যান ঝিলম নদীর ধারে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে। সামনে পিরপঞ্জাল পাহাড়। তাঁরা ভাবলেন, পাহাড় পেরোলেই বুঝি পৌঁছানো যাবে মানস সরোবরে। কঠিন পথ অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছলেন লাদাখের রাজধানী লেহ শহরে। এর মধ্যে এক বছর পেরিয়ে যায় কিন্তু তাদের মানস সরোবরে পৌঁছানো আর হয়নি।

খ্রিস্টান মিশনারিদেরও ধারণা ছিল, গঙ্গার উৎস মানস সরোবর। সেই মতো মিশনারি অভিযাত্রী দল মানস সরোবরে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেও বরফে ঢাকা পাহাড়ের জন্য তারা সরেজমিন মানস সরোবরকে দেখতে পাননি। তখনকার প্রখ্যাত মানচিত্রবিদ অ্যানভেলিস গঙ্গার উৎস দেখিয়েছিলেন ৩৬ ডিগ্রি উত্তরে। এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয় ১৭৩৩ সালে। ১৭১১ সাল থেকে ১৭৩৩ সাল পর্যন্ত যে মানচিত্রগুলো তৈরি হয়, সব ক’টিতেই গঙ্গার উৎস দেখানো হয় মানস সরোবর।

এর তিন দশক পর বাংলার বড়লাট ভ্যান্সিটার্টের আমলে মার্কিন সার্ভেয়ার ও মানচিত্রবিদ জেমস রেনেল টানা চার বছর (১৭৬৩ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত) অক্লান্ত পরিশ্রম করে শেষ করেন গঙ্গাপথের প্রায় নির্ভুল জরিপ। রেনেল গঙ্গার উৎসকে নিরূপণ করার জন্য মূলত ভরসা করেছিলেন লামাদের তৈরি করা মানচিত্রের ওপরেই, যা জনশ্রুতিনির্ভর। সেই কারণে তাঁর মানচিত্রেও গঙ্গার উৎস দেখানো হয় মানস সরোবর। রেনেলের এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয় ১৭৯০ সালে।

এর কয়েক বছর পর হিমালয়ের কিছু অংশ ও এর নদীগুলো পর্যবেক্ষণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পড়ে ভারতীয় জরিপ বিভাগে কাজ করা ক্যাপ্টেন হজসনের ওপর। ওই সময়ই গঙ্গার উৎসমুখের সন্ধান অসমাপ্ত থাকার কথাটি তার মনে পড়ে। ১৮১৭ সালে গঙ্গাকে অনুসরণ করে যাত্রা শুরু করেন। তিনিই প্রথম এবং একমাত্র বিদেশি, যিনি গঙ্গোত্রী পেরিয়ে গোমুখে পৌঁছেন। হজসন তাঁর বিবরণীতে লিখেন, ‘গঙ্গার উৎস এই গোমুখের উচ্চতা সম্ভবত ১২ হাজার ৯৪১ ফুট। গোমুখ হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থ। কারণ পবিত্র নদী গঙ্গার জন্ম এখানেই।’

অশোক কুমার বসুর মতে, ক্যাপ্টেন হজসনই গঙ্গার উৎসমুখের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। লেফটেন্যান্ট হার্বাট ও গঙ্গোত্রীর মন্দিরের এক ব্রাহ্মণ পূজারীর সাথে তিনি গঙ্গা, গোমুখ-গঙ্গোত্রী হিমবাহুর প্রথম পরিক্রমা শেষে গঙ্গোত্রী ফিরে আসেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহই ভাগীরথী-গঙ্গার জন্মভূমি বলে তিনি প্রথম জানান।

এই গোমুখের সন্ধান নিয়ে একটি কিংবদন্তিও চালু আছে। বলা হয়ে থাকে, বহু দিন আগে এক মেষপালক হিমালয়ের কোলে মেষ চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মেষ দলছুট হয়ে যায়। আশপাশে খোঁজার পর কোথাও না পেয়ে মেষপালক পাহাড়ের ওপরে মেষটিকে খুঁজতে যান। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে একটি গুহা, যার মুখটি অনেকটা গরুর মুখের মতো। সেই দিন থেকেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখ নামে পরিচিত হয়। তবে সেই দিনের গোমুখের চেহারা আর আজকের গোমুখের চেহারায় অনেক তফাত। হিমালয় জুড়ে ভূমিকম্প, নানা সময়ের পাহাড়ি ধস আর উষ্ণায়নের থাবায় পাল্টে গেছে গোমুখের চেহারা।

গঙ্গা কেন

গঙ্গা কেবল নদী নয়, একটি অনুভূতির নাম। সুপ্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গা নামটি জনমানসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। প্রশ্ন হলো ‘গঙ্গা’ শব্দটি কোথা থেকে এল? এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অশোক কুমার বসু তার গঙ্গাপথের ইতিকথা গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে, কারো কারো মতে, এটি একটি অহম শব্দের অপভ্রংশ। শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এটি কোনোমতেই সংস্কৃত শব্দ নয়। গম্ ধাতু থেকেও ‘গঙ্গা’ উদ্ভূত হয়নি। অস্ট্রিক শব্দ ‘গাং’ থেকে এর উৎপত্তি। গাং অর্থ নদী। গাঞ্জয় বড় নদী, গাংনী ছোট নদী। আর্যরা পরে ‘গাং’ কথাটিকে আত্মসাৎ করে ধাতু-প্রত্যয় লাগিয়ে একটি রূপ দিয়েছে। ‘গঙ্গা’ ব্যাপক অর্থে নদী। হিমালয়ের বহু নদীর নামের শেষেই গঙ্গা যুক্ত হয়েছে। যেমন ধৌলিগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, বিরেহীগঙ্গা, পিণ্ডারগঙ্গা, লক্ষণগঙ্গা ইত্যাদি। আবার সিংহলে ‘গঙ্গা’ শব্দটি নদীবাচক। লক্ষণীয় যে গঙ্গার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আর্য ভাষায় কোনো নদীর শেষে ‘গঙ্গা’ শব্দ যুক্ত হয়েছে এমনটা দেখা যায় না।

গঙ্গা থেকে পদ্মা

বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার আগে গঙ্গার যে দীর্ঘ যাত্রা তার সর্বশেষ ধারাটি হলো পদ্মা। হিমালয় পর্বতমালা থেকে ক্ষীণধারা হিসেবে উৎপন্ন গঙ্গার নাটকীয় পরিবর্তনের সর্বশেষ পর্ব এটি। তিন নদীর সাথে মিলিত হওয়ারও চ‚ড়ান্ত পর্যায়। উৎস থেকে ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গঙ্গার যে বিস্তৃতি সেখানে পদ্মার দৈর্ঘ্য ২৫৮ কিলোমিটার। এই পদ্মা এতটাই প্রমত্তা যে, ১৯ শতকে স্যার চার্লস ড’য়েল একে অভিহিত করেছিলেন সামুদ্রিক নদী হিসেবে। নদীর এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দূরত্ব এতটাই বেশি ছিল যে একে নদী বলাটা কঠিন ছিল।

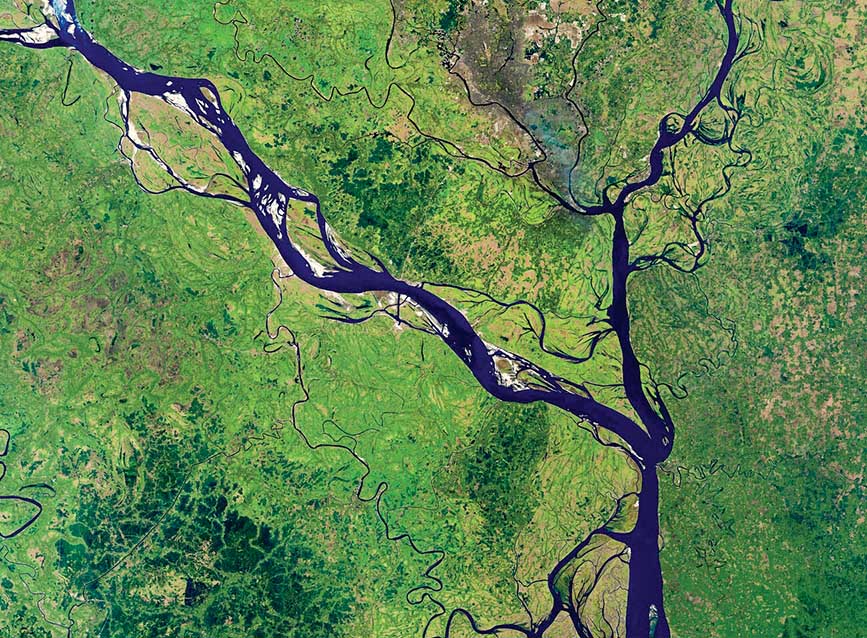

গঙ্গা থেকে পদ্মা কেবল নামের পরিবর্তন নয়; গুণগত পরিবর্তনও হয়েছে ব্যাপক। আরও দুটি বড় নদীর সাথে মিলে এই পদ্মা গড়ে তুলেছে একটি বদ্বীপ। ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট কেলি শ্যাননের ভাষায়, ‘অবধারিতভাবেই এটি একটি বিশাল প্লাবনভূমি। গঙ্গা ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে নিয়ে এসেছে। উত্তর হিমালয়ের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) প্রমত্তা মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হয়েছে।’ আরও পূর্বে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। সেটা ছিল দ্বিতীয় শতকে (কমন এরা)।

ট্রেন ও সড়ক যোগাযোগের আগে গঙ্গা-পদ্মার প্রবাহ বাংলাকে উত্তর ভারতের সাথে সংযুক্ত করেছিল। এই জলপথ দিয়ে চলাচল করত বিশাল বিশাল পালের সব নৌকা। সেগুলোর নামও ছিল বাহারি। ময়ূরপঙ্খী, অশ্বমুখী ও সিঙ্গামুখী নামে ডাকা হতো এগুলোকে। আবুল ফজল, ট্যাভারনিয়ের, হেজেস এবং রেনেলের মতো পর্যবেক্ষক ও পর্যটকরা প্রমত্তা এই প্রবাহ দিয়েই এই বদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে এসেছিলেন। একই পথ দিয়ে আবার ফিরেও গিয়েছিলেন।

অনন্যতার কারণে পূর্বাঞ্চলকে বলা হতো ভাঙ্গা বা বাঙ্গালা। বৈদিক আর্যরা অঞ্চলটিকে পবিত্র মনে করত। সংস্কৃত শ্লোকে উল্লেখ আছে, পূর্বাঞ্চল অপবিত্র হওয়ায় কেউ সেখানে গেলে ফিরে আসার আগে পবিত্র হওয়ার আচার পালন করতে হতো। এমনকি তুর্কি, আফগান এবং পার্সিয়ানরা উত্তর ভারতের ওপর দখল কায়েমের পরও একে দোযখ পুর-ই-নিয়ামত বলা হতো। ভৌগোলিক গঠনের কারণে মুঘলরা এর নাম দিয়েছিল ভাটির দেশ।

এই ভাটির দেশ সেই দেশ যেখানে ইলিশেরা খেলা করে, নদী হয়ে যায় ক্ষুদ্রাকায় তটিনী, নদী মিলিত হয় আরেক নদীর সাথে, তটিনী হয়ে যায় জলাশয়ে এবং নদী যায় সাগর সঙ্গমে। মাটি, বালি ও ক্লেদের ছন্দময় মন্থনে গঠিত ভূমি এই ভাটি।

এই ভাটি প্রধানত পানিভিত্তিক সভ্যতা। এখানকার সাহসী সব ধারণার উৎসারণ নদীকেন্দ্রিক চর্চা ও কৃষিভিত্তিক আচার থেকে। ধান চাষেরও ম্যাট্রিক্স এটি। চাল এখানে কেবল খাওয়ার সামগ্রী নয়; মূল্যবোধ উৎপাদনেরও ভিত্তি। বঙ্গীয় বদ্বীপে ধান চাষ অস্তিত্বশীল পেশা। ধান উৎপাদনের অর্থ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি উৎপাদন। লাঙ্গল কাঁধে কৃষক আর জাল হাতে জেলে-বাঙ্গালির চিরায়ত দুটি দৃশ্য।

গঙ্গা থেকে পদ্মা নামের উৎপত্তি কীভাবে হলো? পদ্মা এসেছে পদ্ম থেকে, যা দেবী লক্ষ্মীর আরেক নাম। পদ্মা বঙ্গীয় বদ্বীপকে ধারণ করে এবং এর ভূমিপুত্রদের মানস গঠনে নদীটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। রামায়ণে তিনজন দেব-দেবীর নদীতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে; গঙ্গা থেকে ভাগরথী, লক্ষ্মী থেকে পদ্মা এবং স্বরস্বতী থেকে নিজ নামেই স্বরস্বতী। এ থেকে এমনটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যাত্রাকাল থেকেই গঙ্গা এবং পদ্মা আলাদা। রামায়ণে পদ্ম নামে এক মুনীরও উল্লেখ আছে, যিনি গঙ্গাকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশনা দেন এবং নামটি ওই মুনী থেকে এসেছে বলেও অনুমান করা হয়। একইভাবে মুনী ভাগরথী থেকে এসেছে ভাগীরথী।

তবে আধুনিক লেখাপত্রে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সাথে গঙ্গা যে স্থানে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে মেঘনা নদীর মুখে চাঁদপুর পর্যন্ত অংশকে পদ্মা নদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এমনটাও প্রচলিত আছে যে, পদ্মার উৎপত্তি আরও পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।

পদ্মার অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশীলতাও একে বোঝার আরেকটি উপায়। সেটা হচ্ছে কীভাবে পদ্মা তার প্রবাহ ও প্রশস্ততা বদলেছে এবং হিন্টারল্যান্ডের ল্যান্ডস্কেপে এর প্রভাব পড়েছে। গত কয়েক শতকে পদ্মা তার গতিপথ ব্যাপকভাবে বদল করেছে। এক সময় পদ্মা ঢাকার খুব কাছাকাছি থাকলেও এখন এটি শহরের ৪৬ কিলোমিটার দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার দক্ষিণের যে অঞ্চল তা নদীটির হাইড্রোলজিক্যাল ও ক্রিয়াশীলতার ফলাফল। গঙ্গা-পদ্মার মিলিত ধারা থেকে সৃষ্ট নদী ও ক্ষুদ্রকায় নদীগুলো ভূমি ও পানির অবিশ্বাস্য এই গঠন তৈরি করেছে, যা বঙ্গীয় বদ্বীপকেই নির্দেশ করে।

ভাগীরথী নাকি পদ্মা?

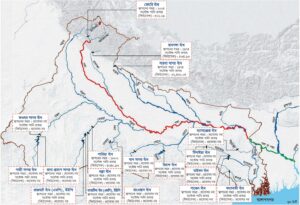

গঙ্গা নদীর উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তভাগ গোমুখ থেকে। উৎপত্তি থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রবাহিত। দেবপ্রয়াগে তার সাথে মিলিত হয় মানস সরোবরে সৃষ্ট বদ্রীনাথ হয়ে আগত অলকানন্দা। ভাগীরথী-অলকানন্দার মিলিত প্রবাহ গঙ্গা নামে গাড়োয়াল হিমালয়ের সংকীর্ণ গিরিখাতের আঁকাবাঁকা পথে দক্ষিণমুখী হয়ে নিচে নেমে এসে হরিদ্বারে সমভূমিতে পতিত হয়েছে। সেখান থেকে সর্পিলগতিতে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে গঙ্গা এলাহাবাদে পৌঁছে। তারপর সে প্রধানত পূর্বমুখী বয়ে চলে এবং রাজমহল পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাংলায় প্রবেশ করেছে। রাজমহল থেকে ফারাক্কা প্রায় ৭২ কিমি পথ গঙ্গা ঝাড়খণ্ড ও মালদহ জেলার সীমারেখা ধরে দক্ষিণমুখী হয়ে বয়ে যায়। তারপর সে প্রায় ১০২ কিমি পথ অতিক্রম করেছে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমান্ত ধরে। শেষে চার কিলোমিটার দক্ষিণে বাঁক নিয়ে নদিয়া সীমান্তে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। যদিও বাংলাদেশের ভূমি সে স্পর্শ করেছে অনেক আগেই মুর্শিদাবাদ সীমান্তের বিপরীত তীরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়। তারপর গোদাগাড়ী, রাজশাহী পেরিয়ে গঙ্গা রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ পদ্মা নামে ১২০ কিমি প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

তবে বাংলায় প্রবেশের মুখে দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার পর গঙ্গার মূল স্রোত কোনটি- পদ্মা না ভাগীরথী? এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক ও মতবাদ রয়েছে। অমরচন্দ্র কর্মকার তার ‘অথ গঙ্গা কথা’ গ্রন্থে পদ্মাকে গঙ্গার নতুন প্রবাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, গঙ্গার পুরোনো অর্থাৎ আদিধারা ভাগীরথী। ভাগীরথী থেকেই মুর্শিদাবাদের মিঠিপুরের কাছে এই নতুন শাখার সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে প্রধান শাখায় পরিণত হয়। ভাগীরথী আজও বহমান। মিঠিপুর, সুতী, কাশেমবাজার, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, কলকাতা হয়ে সাগরদ্বীপে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে সে। অবশ্য নদীটির নাম নিচের দিকে ভাগীরথী থাকেনি। হুগলীর নামে সে নামাঙ্কিত হয়েছে।

অশোক কুমার বসুর মতে, কৃত্তিবাস পদ্মাকে বড় গঙ্গা ও ভাগীরথীকে ছোট গঙ্গা বলেছেন। বহু বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, ভাগীরথীই আগে মূল নদী ছিল, পদ্মা ছিল শীর্ণকায়া। ভাগীরথীই পুণ্যসলিলা। পদ্মা পুণ্যবতী বলে বন্দিতা হয়নি। বরং জলপ্রবাহের বৃদ্ধিতে পদ্মা হয়েছে উন্মত্তা, কীর্তিনাশা। বলার মতো তার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গৌরব নেই। অন্যপক্ষে ভাগীরথীর যশোকীর্তন চলেছে যুগে যুগে। বহু তাম্রশাসনে, শিলা লেখে ভাগীরথীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ভাগীরথী-গঙ্গা বা জাহ্নবী বলে বর্ণিত হয়েছে। চর্যাপদ, মহাভাগবত পুরাণ, বৃহৎ ধর্ম পুরাণে পদ্মার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভাগীরথীর উল্লেখ ভুরিভুরি।

গ্রিক ভৌগোলিক টলেমি ও প্লিনির গ্রন্থে ভাগীরথী তীরে শহর ও বন্দরের কথা বর্ণিত হয়েছে। ড. টমাস ওল্ড হ্যাম (১৮৭০) বলেছিলেন, রাজমহল পর্বতে প্রতিহত হয়ে গঙ্গা পূর্বে ভাগীরথী-হুগলী খাতেই প্রবাহিত হতো। কিন্তু কালক্রমে এই খাতের অবনতি ঘটায় নদী অন্য পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। ড. বুকানন হ্যামিলটন বলেছিলেন. কুশী নদী যখন গঙ্গার সাথে মিলিত হয়, তখন এই স্ফীতধারা ভাগীরথী ত্যাগ করে পদ্মা নদীর পথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে।

নদীর নামের ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাব বিশ্লেষণ করেও ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে একটি তুলনা টানা যায়। যেমন ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় তি. দি. বা ‘ডি’ অর্থে জল ও নদী বোঝায়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর ভাষায় রাতী নদী হলো রাওয়া-তি, নুয়াং-তি, শতদ্রু জাং-তি। সেই রকম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পার্ব-তি, তাপ-তি, রূপ-তি, গোম-তি, কাম-তি, ইরাব-তি প্রভৃতি নদীর নাম পাওয়া যায়। আর্থীকরণের পর ‘তি’ শব্দ ‘তী’ বা ‘থী’ প্রত্যয়রূপে ব্যাকরণে ঢুকে পড়েছে এবং নদী ও শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেজন্য ‘ভাগ-রা-তি’ সংস্কৃতে হলো ভাগীরথী ইসা-মো-তি হল ইচ্ছামতী। ভাগ-রা অর্থে বড় এবং ‘তি’ হলো জল বা নদী। এই হিসেবে, ভাগীরথীকে পদ্মার থেকে প্রাচীন ও বড় বলে দাবি করা যেতে পারে।

তবে নদী বিশেষজ্ঞ মাহবুব সিদ্দিকী তার এক নিবন্ধে লিখেছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের আগপর্যন্ত প্রবাহপথের উভয় দিক থেকে আসা বহু নদ-নদীর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে গঙ্গা। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে অগ্রসর হয়েছে। এভাবে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার পথ বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা চিহ্নিত করে গঙ্গা বয়ে গেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকে পদ্মা নামে পরিচিতি পেয়েছে গঙ্গা। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এই ধারা গোয়ালন্দ পর্যন্ত গঙ্গা অর্থাৎ বাংলাদেশের অংশটিই গঙ্গার মূলধারা। ভাগীরথী গঙ্গার শাখা নদী।

খাত বদলের নতুন তথ্য

জিওক্রোনোলজিস্ট ও নেদারল্যান্ডসের ওয়াজেনিনজেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চের সহকারী অধ্যাপক এলিজাবেথ চেম্বারলেইন তার দল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন ২০১৮ সালে। উদ্দেশ্য ছিল গাঙ্গেয় বদ্বীপে নদীপথগুলোর পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা। এর অংশ হিসেবে তারা নদীটির প্রায় দুই কিলোমিটার প্রশস্ত প্রাচীন খাত নিয়ে কাজ করেন। সেটি ছিল বর্তমানে গঙ্গার যে প্রবাহ তা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে, বর্তমানে যেখানে ধানের আবাদ হচ্ছে। এলাকাটির এই ভূতাত্তি¡ক গঠনের ভিত্তিতে তারা নিশ্চিত হন যে, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হঠাৎ করেই গঙ্গা তার খাত পরিবর্তন করে। প্রাচীন খাত ফেলে নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে গঙ্গা।

তাদের গবেষণার এই ফলাফল ২০২৪ সালের ১৭ জুন বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার কমিউনিকেশন্সে প্রকাশিত হয়। গবেষণা নিবন্ধটির শিরোনাম ‘ক্যাসকেডিং হ্যাজার্ডস অব আ মেজর বেঙ্গল বেসিন আর্থকোয়েক অ্যান্ড অ্যাবরাপ্ট অ্যাভালশন অব দ্য গ্যাঞ্জেস রিভার’।

খাত পরিবর্তনের কারণ ভূমিকম্প

ভূমিকম্প মানুষ এবং অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ল্যান্ডস্কেপ বদলে যাওয়ারও প্রাথমিক কারণ এই ভূমিকম্প। তবে নদীপথের ওপর প্রভাব কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে এতদিন খুব কমই জানা গিয়েছিল। সেটাই বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে সামনে এনেছেন চেম্বারলেইন এবং তার দল।

এলিজাবেথ চেম্বারলেইনের ভাষায়, প্রাকৃতিকভাবে নদীর খাত পরিবর্তনের বিষয়টি কয়েক বছর থেকে শুরু করে কয়েক শতক পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। যদিও ভূমিকম্পের কারণে অনেক সময় খাত পরিবর্তন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক দিনের মধ্যেই দৃশ্যমান হয়। নদীর প্রবাহপথ পরিবর্তন হলে পুরোনো জলপথটি ধীরে ধীরে পলি দিয়ে ভরাট হয়ে যায়। পুরোনো পথে পলি মাটির প্রমাণ থেকে যায়। এ ধরনের ভূমিকম্পের কারণেই বঙ্গোপসাগর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন গঙ্গা নদীর খাত বদলে গিয়েছিল। রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ থেকে ৮, যা ২০২৩ সালে তুরস্ক ও সিরিয়ায় আঘাত হানা ভূমিকম্পের মাত্রার সমান।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বর্তমান গঙ্গা নদীর অবস্থান থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে একটি অর্ধচন্দ্রাকার আকার দেখতে পান। প্রায় দুই কিলোমিটার প্রশস্ত ও অর্ধশত কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত সে পথটি আদি গঙ্গার মূল পথ ছিল।

এলিজাবেথ চেম্বারলেইন বলেন, স্যান্ডউইচ বানানোর সময় একটার ওপর একটা পাউরুটি রাখলে যেমন আলাদা স্তর তৈরি হয়, তেমনি নদীর গতিপথ পরিবর্তনে মাটির ওপরে পলি বা বালু জমা পড়ে আলাদা স্তর দেখা যায়। অনেক সময় দূরের কোনো ভূমিকম্পের কারণে ভূ-অভ্যন্তরের মাটি বা পলি বের হয়ে নতুন স্তর তৈরি করে। একে বিজ্ঞানীরা বালুর আঘাত হিসেবে অভিহিত করেন।

অন্যান্য নদীর মতো গঙ্গাও প্রাকৃতিকভাবে তীর ভাঙনের কারণে সময়ে সময়ে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের জন্য সাধারণত কয়েক দশক সময় লাগে। কিন্তু গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা গত ছয় হাজার বছরে বেশ কয়েকবার গতিপথ পরির্বতন করেছে। খাত পরিবর্তীত হয়েছে ভূমিকম্পের কারণেও। বর্তমানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে গঙ্গা নদী ও এর শাখা-প্রশাখা পদ্মা নদীর আশপাশের জনগোষ্ঠী হুমকির মুখে পড়বে।

তবে এ ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা যে নেই, তা বলা যাবে না। কারণ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী প্রণালীর বড় অংশের অবস্থার সক্রিয় প্লেট সীমান্তের কাছাকাছি এবং অঞ্চলটি ভূমিকম্পপ্রবণ। কাছাকাছি এই অবস্থানই এই অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনার কারণ হতে পারে। এই মুহূর্তে অঞ্চলটিতে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকি না থাকলেও গবেষকরা বলছেন, আগামী ১০০ থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে গঙ্গার খাত বদলে দেওয়ার মতো শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকছেই।

গবেষকদের মতে, উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানলে বদ্বীপীয় নদীগুলোর নাটকীয় খাত পরিবর্তনের সব সম্ভাবনাই রয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগের মতো ৭ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পও যদি আবার আঘাত হানে তাহলে তা পুরো অঞ্চলের জন্য বড় বিপর্যয়ের কারণ হবে। কারণ, এই অঞ্চলটি এখন অনেক বেশি ঘনবসতিপূর্ণ।

নদীর এই গতি পরিবর্তনের কারণ যে কেবল ভূমিকম্প, তেমন নয়। চরম আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। বড় ধরনের বন্যা অথবা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে নদীর গতিপথ হঠাৎ বদলে যেতে পারে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এগুলোকে প্রাকৃতিক কারণ বলে মনে হলেও আদতে এর পেছনেও রয়েছে মনুষ্য কর্মকাণ্ড।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের ভূমিকম্পের কি আগাম পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, কখন ভূমিকম্প আঘাত হানবে সে ব্যাপারে পূর্বাভাস দেওয়ার বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের নেই। এমনকি ভূমিকম্প আঘাত হানলে তার মাত্রা কত হবে সে সম্পর্কে আগাম ধারণা দেওয়াও সম্ভব নয়। তারা যেটা পারেন তা হলো বিভিন্ন ভূমিকম্পের দৃশ্য বিশ্লেষণ করে ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন এবং নদ-নদীর ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে একটি হিসাব করতে। প্রতি ১০০ থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে সংঘটিত এ ধরনের ঘটনার সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলার সক্ষমতা এখনো তৈরি হয়নি।

কিন্তু চেম্বারলেইন বলেন, ভূমিকম্পের ফলে গঙ্গার খাত পুরোপুরি বদলে যাওয়া এবং পরিবর্তিত খাতটি এখন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার বিষটি বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, ভূমিকম্প কীভাবে ঘটে সে ব্যাপারে বোঝাপড়া ও পূর্বাভাস দেওয়া শুরু করতে পারেন গবেষকরা। সেটা হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার আগে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রশমনের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে।

এ ধরনের ভূমিকম্পের ফলে খাত বদলের মুখে যে কেবল গঙ্গা নদীই রয়েছে তেমন নয়। একই হুমকিতে রয়েছে চীনের ইয়েলো ও মিয়ানমারের ইরাবতী, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের সান জোয়াকিন ও সান্তা ক্লারা এবং সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও ইসরায়েল সীমান্ত ছুঁয়ে যাওয়া জর্ডান নদীও।

বর্ষা মৌসুমে বন্যা এই অঞ্চলের স্বাভাবিক ঘটনা। অধিকাংশ নদী এই সময়টাতে টেকটোনিক্যালি সক্রিয় থাকে। গত শতকে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যাপক তারতম্য দেখা গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামীতে বৃষ্টিপাত বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব তা কেবল হিমালয়েই সীমাবদ্ধ নয়; এর প্রভাবে ভাটি অঞ্চলের নদীগুলোতে সাম্প্র্রতিক দশকগুলোতে বরফ গলার ফলে বড় ধরনের বন্যা দেখা গেছে। মৌসুমি ঝড়ও বেড়ে গেছে এবং নদীর অববাহিকাগুলোতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রবল বন্যা স্রোতের তীব্রতা বৃদ্ধি ও পাড় অস্থিতিশীল করার পাশাপাশি বাইরের স্তরে অস্থায়ীভাবে সংকোচন ঘটাতে পারে। বন্যার ঝুঁকি সংক্রান্ত পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা রয়েছে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণতার ফল হিসেবে বন্যার ঝুঁকি যে বাড়ছে সে ব্যাপারে মোটামুটি সবাই একমত।

উন্নয়ন চর্চা ও মাত্রাতিরিক্ত ভূর্গভস্থ পানি উত্তোলন, সংরক্ষণ ও সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে মানুষও ল্যান্ডস্কেপ এবং সামাজিক নাজুকতার ক্ষেত্র তৈরি করছে। গঙ্গার শাখা নদী কোশির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাটিতে নদীকে নিয়ন্ত্রিত করা অবকাঠামোর ফলে ২০০৮ সালে বন্যার সময় নদীটির প্রবাহ ১২০ কিলোমিটারের বেশি বদলে গিয়েছিল। অধিকন্তু নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার চাপ বন্যার ক্ষতি নিম্নভূমির শহর ও কৃষি জমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গাপথের ইতিকথা: অশোক কুমার বসু

২. অথ গঙ্গা কথা: অমরচন্দ্র কর্মকার

৩. Cascading hazards of a major Bengal basin earthquake and abrupt avulsion of the Ganges River

৪. The Great Padma: The Epic River That Made the Bengal Delta edited by KAZI KHALEED ASHRAF